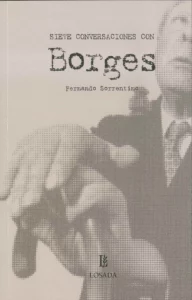

Hacia 1923 un muchacho miope y tímido descubrió que la literatura y el proselitismo eran esencias claramente distinguibles; descubrió que la detallada descripción de la pobreza o de la riqueza no siempre es apasionante; descubrió que la gramática no es incompatible con la eficacia del estilo, que la imaginación no dificulta la invención de un relato, que el hábito de leer no se opone al de escribir; consecuentemente, supo que a algunos lectores les agrada leer. Luego, resignándose a sobrellevar la inteligencia, durante sesenta años compuso una obra rigurosa y múltiple: historias de cuchilleros (“Hombre de la esquina rosada”), cuentos policiales (“La muerte y la brújula”), sátiras (“Pierre Menard, autor del Quijote”), interrogantes metafísicos (“Las ruinas circulares”) y estéticos (“La supersticiosa ética del lector), recreaciones literarias (“El fin”), asombros teológicos (“Tres versiones de Judas”)… Fernando Sorrentino, entusiasta lector de la obra de Borges, lo ha interrogado sin prisa durante siete tardes: sus preguntas no siempre han sido indulgentes, porque la indulgencia se parece al tedio, y el tedio, a la nada; para anular ese ligero terrorismo, el entrevistado ha preferido la ironía a la indignación.